台湾・補仁大学とのリアルタイム共同授業

|

2007年1月11日(木曜日)、16:40〜18:00に、台湾の補仁大学、坂元さおり先生と、専修大学の高橋ゼミとの間でリアルタイム共同授業が行われました。テーマは「現代文学の諸相」。輔仁大学からは、坂口安吾「桜の森の満開の下」にをもとに、台湾と日本における桜のイメージについてと、三島由紀夫「仮面の告白」と台湾の女性作家邸妙津についての発表を、専修大学からは、明治・大正期と現代における代表的な女性作家の作品をとおして、女性文学の変遷について、の発表を行いました。 |

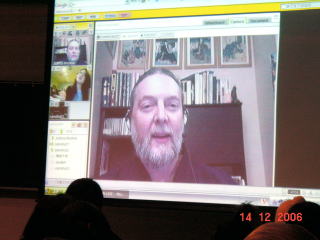

Joshua Mostow先生(カナダ ブリティッシュコロンビア大学)の遠隔授業

![]()

| 12月14日、カナダのブリッティシュコロンビア大学のJoshua Mostow教授による遠隔授業「百人一首の画像享受の歴史」が石黒先生の授業で行われました。数多くの百人一首を描いた画像を見て、それらが時代によって異なる描き方をされたり、文章と絵の双方で二重の解釈を示して、より百人一首の世界を広げている様を体験しました。 もうすぐお正月…。今年は百人一首のカルタを取ろう…と思った学生もいたのでは…。 |

|

|

|

イタリア・venezia大学と韓国・大田大学、そして専修大学との3大学共同授業

![]()

|

12月6日、イタリアとの時差8時間を考慮して16:30から授業は始まりました。おそらく本邦初の海外3大学を結んでの共同授業です。授業テーマは「日本の文学と文化」!。板坂ゼミでは3年生が担当し、「富士山」を主題に、文学と文化の双方からコンテンツを作りました。イタリアは「現代日本におけるサブカルチャー 負け犬と引きこもり」。韓国からは「日本アニメーションの典拠」と「国民における大衆文化の位相」をテーマにプレゼンテーションが行われました。サブカルとは何か。大衆文化の価値は… 楽しく、刺激的な授業でした。 |

|

|

韓国・大田大学とのリアルタイム共同授業

![]()

|

|

11月21日(火曜日)2限、板坂ゼミでは韓国・大田大学とを結んで、閔丙勲先生指導の大田大学生たちとリアルタイム共同授業を行いました。今回の授業テーマは「昔話」。大田大学では「桃の呪力」「日本の猫と韓国の猫」「みるなの座敷」の3コンテンツが、専修大学からは「桃太郎」「かちかち山」「かぐや姫と竹取物語」の3コンテンツが発表され、双方、互いのコンテンツに対して意見を交換しあいました。これらを通じて、それぞれの国に於ける文化の違いや歴史のとらえ方の違いなどを知ります。ネット授業も数を重ねて来ましたが、板坂ゼミでは、いつもコンテンツ作りにゼミ生たちは図書館に詰めたり、ビデオ収録に緊張したり、コンテンツの編集にと、大忙し。でもその成果はとても大きいのです。 |   |

Guido Woldering先生(ドイツ・フランクフルト大学)との遠隔地授業

![]()

|

|

11月17日(金曜日)3限、ドイツ・フランクフルト大学のGuido Woldering先生による遠隔授業「ドイツ語圏における日本文学研究」が行われました。時差は8時間。早朝5時から授業をして下さったWoldering先生に感謝! お話は、ドイツに於ける日本文学研究の歴史や、日本文学の翻訳をはじめ、興味深いもので、1年生も多い受講生たちは、皆、真剣に見入っていました。特に後半でWoldering先生の『治穢多議』に関する研究が紹介され、日本では授業で取り上げることの少ない身分制度の暗部に対する画期的な意見を述べた書について、新しい知識と共に我々の歴史感覚を問われる思いでした。 ネット授業は、私たちに大きな知的刺激を与えてくれます。 |

|

Laura Moretti先生(イタリア・ベネチア大学)との遠隔地授業

![]()

|

10月25日(水曜日)2限、「比較文学特殊講義」授業でイタリアのLaura Moretti先生とを結んで「マレガ文庫…イタリアの和本」授業が行われました。 この授業ではいつもは江戸期の戯作文学とイギリス文学に於ける想像上の異国遍歴譚が取り上げられていますが、モレッティ先生からマレガ神父によってイタリアに持ち帰られた膨大な和書の話を聞いて、皆、書物の持つ魅力を強く感じました。Moretti先生は今、マレガ文庫の整理をなさっておられるそうです。海外で、日本の和書がこんなに大切に保存されていることに感激! |

|

Asa-Bettina Wuthenow先生(ドイツ・ハイデルベルク大学)との遠隔地授業

|

10月10日(火曜日)5限目(16:20〜17:50)、ドイツとインターネットを結ん で、ハイデルベルグ大学のAsa-Bettina Wuthenow先生による遠隔授業<広津和郎の「散文精神」について>が行われました。1930年代の広津和郎の評論活動による戦時 体制への抵抗を、「散文精神」をキーワードにわかりやすく講義していただき、高橋ゼミの受講生(25名)は、大変勉強になりました。 |

|

|

Rein Laud(ヘルシンキ大学)先生との遠隔地授業

![]()

7月14日金曜、エストニアとをインターネットで結んで、ヘルシンキ大学(フィンランド)のRein

Raud教授による遠隔授業「エストニアの俳句」が行われました。午後の3限(13:00〜14:30)、エストニアで早朝7時からでしたが、今は白夜のシーズン中で、夜中、空は明るく、夜の11時頃が日没だそうです。

7月14日金曜、エストニアとをインターネットで結んで、ヘルシンキ大学(フィンランド)のRein

Raud教授による遠隔授業「エストニアの俳句」が行われました。午後の3限(13:00〜14:30)、エストニアで早朝7時からでしたが、今は白夜のシーズン中で、夜中、空は明るく、夜の11時頃が日没だそうです。

エストニアの苦難の歴史、その中で日本という国が優しさの象徴として受け入れられ、俳句を 楽しむ人々が大勢いることを教えられました。

楽しむ人々が大勢いることを教えられました。

楊錦昌先生(輔仁大学・台湾)の遠隔授業

![]()

7月12日水曜、比較文学特殊講義の時間、台湾・輔仁大学の楊錦昌助教授によるネット授業「台湾の日本文学研究」が行われた。台湾での大学の数、そしてそこで日本語・日本文学を専攻する学生たち、彼らの卒業論文や大学院の様子が紹介された。また輔仁大学での日本文学専攻学生の行う授業風景や日本語劇のビデオもあり、専大の学生達は熱心に日本の文学や文化を学ぶ学生達の姿に改めて、自分たちの勉強を帰りみたようです。楊錦昌先生の専門は「平家物語」。無常観への強い思い入れを語っていただきました。参加学生は約100名。

7月12日水曜、比較文学特殊講義の時間、台湾・輔仁大学の楊錦昌助教授によるネット授業「台湾の日本文学研究」が行われた。台湾での大学の数、そしてそこで日本語・日本文学を専攻する学生たち、彼らの卒業論文や大学院の様子が紹介された。また輔仁大学での日本文学専攻学生の行う授業風景や日本語劇のビデオもあり、専大の学生達は熱心に日本の文学や文化を学ぶ学生達の姿に改めて、自分たちの勉強を帰りみたようです。楊錦昌先生の専門は「平家物語」。無常観への強い思い入れを語っていただきました。参加学生は約100名。

Venezia大学との共同授業

5月31日、Venezia大学と板坂ぜみとのリアルタイム共同授業が行われた。両者の共同授業は、これが2回目。今回の授業テーマは汎用性を求めて「テキストとイメージ」となった。

5月31日、Venezia大学と板坂ぜみとのリアルタイム共同授業が行われた。両者の共同授業は、これが2回目。今回の授業テーマは汎用性を求めて「テキストとイメージ」となった。

両者の用意した授業コンテンツは以下の通り

| Venezia大学 | 板坂ゼミ |

| 伊曽保物語 | 源氏物語 |

| 芸者について | 日本の妖怪 |

| ことば遊びについて | なまず絵 |

| 太陽と文学 | 絵本の中のテキストとイメージ |

| 日本の広告 |

双方のコンテンツを鑑賞し、それに対する質疑応答がリアルタイムで行われた。

双方のコンテンツを鑑賞し、それに対する質疑応答がリアルタイムで行われた。

2回目とあって、顔なじみの姿を発見する人もいて、なごやかな雰囲気。Laura

Moretti先生の補足説明をしてくださる声が日本にも響いて、8時間の時差を感じさせない暑い授業が展開された。

授業コンテンツも、昨年より論の展開に力を入れ、凝った内容になっている。

今年はゼミでも「草双紙」を取り上げ、本文部分と画像部分がどのように働き会っているのか、一年を通じての考察が行われる予定である。